★

Sonoridade premium para Pop, MPB, EDM, Jazz, Rock entre outros estilos

Fluxos é resultado de uma jornada em busca da forma musical e sonora perfeita, uma busca de muita dedicação que foi produzindo seus resultados ao longo de quase duas décadas de trabalho na área. Somos um estúdio de masterização, mixagem e produção musical, online e presencial. Temos no nosso portfólio trabalhos de design e edição de som para grandes empresas como CEMIG, Arena Allianz, Usiminas, Clube Atlético Mineiro, Produtora Mir, Cruzeiro Esporte Clube, entre outros, e diversos artistas nacionais e internacionais. Usamos equipamentos analógicos topo de linha que não perdem pra nenhum dos melhores estúdios do mundo, e as melhores suítes digitais do mercado: UAD, Softube, Izotope, Plugin Alliance entre outras.

► Ouça nossos trabalhos de mixagem e masterização

Listen to our mixing and mastering works

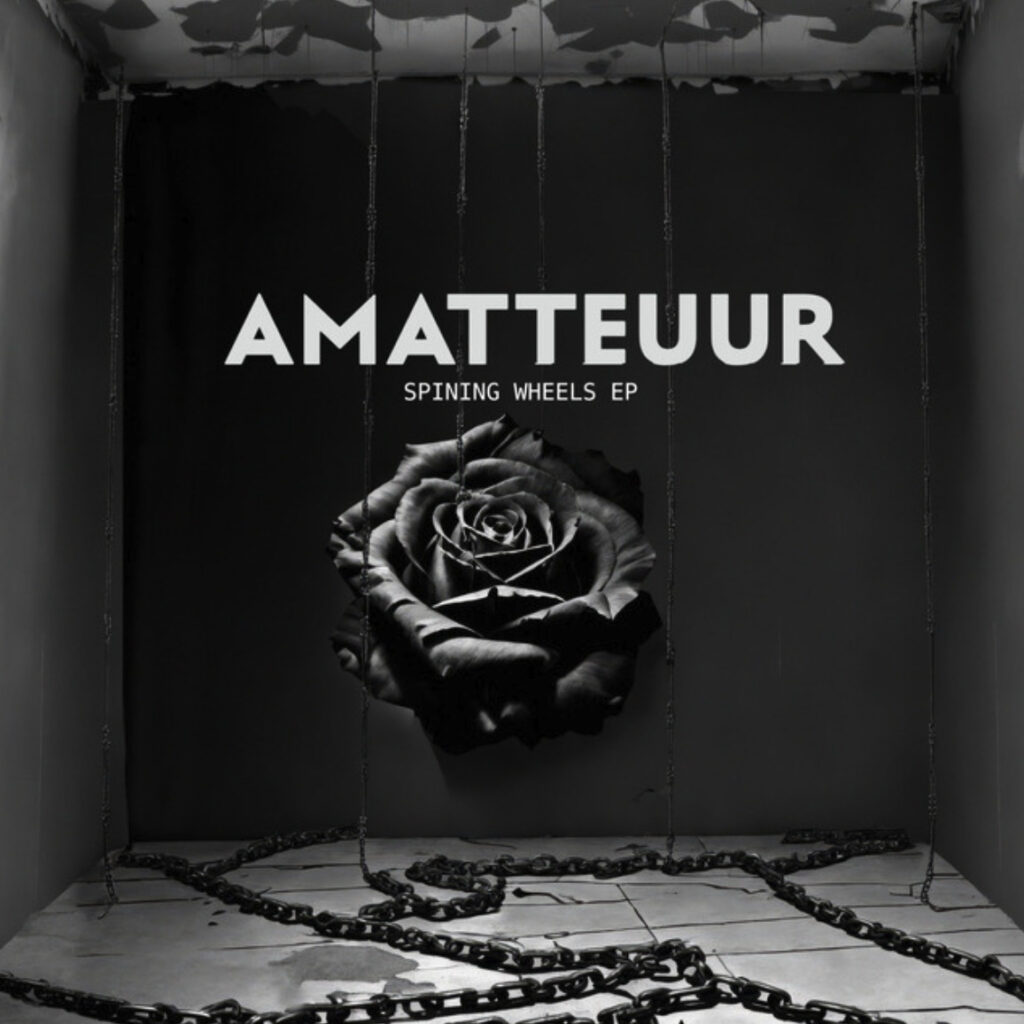

Algumas de nossas produções

Obs.: Link externo para álbuns no Spotify

Some of our productions. External link to albums on Spotify

⏣

Antes e depois…

Confira algumas de nossas mixes antes e depois

Check out some before and after

Música: My Side Of The Barb Wire (Not Original Mix)

Artista: Ciera Mc Kenzie

Antes da mixagem

Depois da mixagem do Fluxos Estúdio

⏣

Música: Peaceful Easy Feeling (Not Original Mix)

Artista original: Eagles

Cover por: Passmore & Johnston

Antes da mixagem

Depois da mixagem do Fluxos Estúdio

⏣

Mix e master

Confira nossa seção de mix e master para mais detalhes

✺

STEREO MASTER

+ Masterização

+ Entrega em até 3 dias

+ Sem limite de recalls

✺

STEM MASTER

+ Até 10 canais

+ Entrega em até 5 dias

+ Sem limite de recalls

✺

MIX + MASTER

+ Mix+Master

+ Entrega em até 5 dias

+ Sem limite de recalls

Mande suas tracks!

Mais informações sobre formato de envio na seção de perguntas e resposta

Por que trabalharmos juntos?

Escolher um estúdio de mixagem e masterização para suas produções musicais pode ser uma tarefa árdua. Abaixo mostramos algumas razões para trabalharmos juntos no seu próximo projeto.

![]()

✔︎ Equipamento analógico de altíssima qualidade, melhores suítes de plugins

✔︎ Resultados de alta qualidade comparável com as grandes produções

✔︎ Estúdio com tratamento acústico profissional

✔︎ 15+ anos de experiência

✔︎ Engenheiro e músico treinado

✔︎ Polimento musical profissional

✔︎ Músicas que soam bem em qualquer lugar

Opinião de quem já trabalhou conosco

“O Fluxos Estúdio colocou a nossa música em outro nível. As edições que fez na batera foram cirúrgicas, trouxe cor pra onde antes estava tudo muito flat e uniforme. Até arrepiamos quando ouvimos.”

“São tantos os aspectos da produção musical que às vezes me sinto esgotado. Entrego a parte de mix e master para o Fluxos Estúdio, na certeza de que ele vai elevar o som ao máximo, lapidando detalhes e dialogando comigo em um nível profundo. Não vejo a hora de ter novas músicas finalizadas!! Altamente recomendado!”

“I love Fluxos Studio’s work. I’m definitely gonna work with it. I’m definitely gonna recommend it to my partners.”

“Colocaria a mix e master do Fluxos lá em cima junto com os estúdios mais top com quem a gente já trabalhou.”

Artistas que trabalham conosco

Artists that work or have worked with us

Martins

Freitas

Divers

Sgarbi

Americano

Hawryliszyn

…

Todeschi

Roscoe

Rodrigues

…

…

…

Rojo

…

Bellini

Santana

Jr.

…

…

⍜

Parceiros institucionais

Blog

Devo deixar os efeitos no meu canal de master ligados na hora de exportar os arquivos para a mix ou master?

No caso da mixagem, quando você exportar as suas trilhas individuais, elas vão passar individualment…

Devo deixar os efeitos na minha mix ligados na hora de exportar para o engenheiro de mixagem?

A resposta a esta pergunta depende, em última análise, da sua preferência pessoal e da situação espe…

Equipamentos analógicos versus plugins? Não são iguais?

Essa é uma pergunta complexa, mas com os muitos anos de experiência no campo, podemos responder com …